閱讀 5427 次 淺談后壓漿提高鉆孔灌注樁承載力的試驗研究

淺談后壓漿提高鉆孔灌注樁承載力的試驗研究

張艷琳1

(1.陜西省建筑科學研究院,地基基礎研究所 西安710082)

一、引 言

采用后壓漿技術改善灌注樁樁底沉渣和樁側泥皮的固有缺陷,一直是學術界和工程界研究的熱點問題。其基本原理是在控制成孔泥漿比重和沉渣厚度的同時,通過預置的壓漿管向樁底、樁側壓入一定量的水泥漿液,固結樁底沉淤物和樁側泥皮,增強樁底樁周土的結構強度,從而提高樁的承載力,并改善樁的變形特性。

西安驪山汽車座椅廠G01#高層住宅樓,采用泥漿護壁鉆孔灌注樁基礎,并采用中國建筑科學研究院地基所的專利技術——樁底、樁側后壓漿工藝改善成樁質量,提高樁基承載力,減少樁基沉降。本文結合試驗結果,對后壓漿技術在該工程中的應用效果及壓漿提高鉆孔灌注樁承載力的作用機理進行了初步的分析評估。

二、工程地質概況

勘察資料表明,本工程場地貌單元屬皂河東岸II級階地。在勘探深度65.00m范圍內,在垂直方向上形成多次沉積韻律,按土層的物理力學性質及工程特性可劃分為12層。

1.雜填土(Qml)①:褐色,主要由粘性土、磚瓦碎塊、煤灰碴等組成。土質不均勻且松散。該土層分布連續,層厚為0.50~1.80m,層底埋深為0.50~1.80m,層底標高介于394.44~396.02m之間。

2.黃土(Q32eol)②:黃褐色,稍濕。硬塑~可塑。可見大孔及針狀孔,見植物根系,偶見蝸牛殼碎片,土質較均勻。該土層分布連續,層厚為4.10~8.00m,層底埋深為5.50~8.50m,層底標高介于388.02~391.22m之間。

3.黃土(Q32eol)③:褐黃色,稍濕~濕。硬塑~可塑。可見大孔及針狀孔,見植物根系,偶見蝸牛殼碎片,底部可見白色鈣質薄膜。土質較均勻。該土層分布連續,層厚為3.50~9.20m,層底埋深為11.70~14.70m,層底標高介于381.67~384.52m之間。

4.古土壤(Q31el)④:褐紅色,稍濕~濕。硬塑~可塑。可見大孔及針狀孔,含鈣質條紋及鈣質結核。底部鈣質結核含量較多。該土層分布連續,層厚為1.70~5.00m,層底埋深為16.40~17.50m,層底標高介于378.94~379.97m之間。

5.粉質粘土(Q31al+pl)⑤:褐黃色,濕~飽和。硬塑~可塑,局部軟塑、流塑。可見針狀孔,少見大孔。偶見蝸牛殼碎片及白色鈣質薄膜,含少量鈣質結核。土質不均勻。該土層分布連續,層厚為8.50~13.00m,層底埋深為25.80~29.50m,層底標高介于366.23~370.44m之間。

亞層中砂⑤-1:灰黃色,飽和,密實。長石~石英質,混粒結構,砂質不純,局部夾粘性土。該亞層以夾層或透鏡體形式分布于⑤層粉質粘土中。該亞層分布較連續,厚度為0.50~1.60m。

6.中砂(Q31al+pl)⑥:灰黃色,飽和,密實。長石~石英質,混粒結構,砂質不純,局部夾粘性土。該土層分布連續,層厚為3.40~7.20m,層底埋深為32.30~34.30m,層底標高介于362.29~364.12m之間。

7.粉質粘土(Q31al+pl)⑦:灰~灰黃色,飽和,可塑。見氧化鐵錳質條紋、云母及蝸牛殼碎片,偶見零星鈣質結核。土質較均勻。該層土分布連續,層厚為2.10~7.40m,層底埋深為36.40~40.60m,層底標高介于355.63~359.65m之間。

亞層中砂⑦-1:灰黃色,飽和,密實。長石~石英質,混粒結構,砂質不純,局部夾粘性土。該亞層以夾層或透鏡體形式分布于⑦層粉質粘土中。厚度為0.60~1.20m。

8.中砂(Q31al+pl)⑧:灰黃色,飽和,密實。長石~石英質,混粒結構,砂質不純,局部夾粘性土。該層土分布連續,層厚為1.00~4.00m,層底埋深為38.40~41.60m,層底標高介于354.63~357.59m之間。

亞層粉質粘土⑧-1:灰,飽和,可塑。見云母及蝸牛殼碎片,偶見零星鈣質結核。該亞層以透鏡體形式分布于⑧層中砂中。厚度為0.60m。

9.粉質粘土(Q31al+pl)⑨:灰~灰黃色,飽和,可塑,見氧化鐵錳質斑紋、云母及蝸牛殼碎片,偶見零星鈣質結核。土質較均勻。該層土分布連續,層厚1.20~2.70m,層底深度41.10~43.30m,層底標高介于353.42~354.89m之間。

10.中砂(Q31al+pl)⑩:灰黃色,飽和,密實。長石~石英質,混粒結構,砂質較純,局部夾少許粘性土。該層土分布連續,成層厚度較大。層厚為6.40~8.90m,層底埋深為49.20~51.30m,層底標高介于345.22~347.25m之間。

11.粉質粘土(Q31al+pl)⑾:灰~灰黃色,飽和,硬塑~可塑。見氧化鐵錳質斑紋、云母及蝸牛殼碎片,偶見零星鈣質結核,局部為粘土。土質較均勻。該層土分布基本連續,厚度為1.60~3.50m,層底埋深為50.90~54.80m,層底標高介于341.72~345.47m之間。

12.中砂(Q31al+pl)⑿:灰黃色,飽和,密實。長石~石英質,混粒結構,砂質較純,局部夾少許粘性土。該層土分布連續,成層厚度較大。該層未穿透,最大揭露厚度為13.70m。

亞層粉質粘土:灰~灰黃色,飽和,可塑。見云母及蝸牛殼碎片,偶見零星鈣質結核。該亞層以薄夾層或透鏡體形式分布于⑿層中砂中。最大揭露厚度為3.30m。

擬建場地屬可進行建設的一般場地,建筑場地類別為II類。場地屬非自重濕陷性黃土場地,地基濕陷等級為I級(輕微)。

表1 地質剖面及主要土性指標

|

物理指標 土層分類 |

含水率 w (%) |

壓縮 系數 α1-2 |

壓縮 模量 Es1-2 |

濕陷 系數 δs2.0 |

自重 濕陷 系數 δzs2.0 |

承載力 特征值 fak (kPa) |

|

|

② |

范圍值 |

9.6-20.0 |

0.07-1.30 |

1.67-30.18 |

0.023-0.156 |

0.015-0.017 |

160 |

|

Φm |

14.2 |

0.39 |

9.84 |

0.084 |

0.016 |

||

|

③ |

范圍值 |

14.4-27.2 |

0.08-0.56 |

3.82-22.80 |

0.015-0.061 |

0.015-0.022 |

150 |

|

Φm |

20.8 |

0.20 |

12.37 |

0.031 |

0.018 |

||

|

④ |

范圍值 |

16.0-26.6 |

0.07-0.20 |

7.99-23.80 |

0.001-0.009 |

0.001 |

170 |

|

Φm |

19.4 |

0.13 |

14.28 |

/ |

/ |

||

|

⑤ |

范圍值 |

18.2-35.9 |

0.10-0.40 |

4.79-17.19 |

/ |

/ |

150 |

|

Φm |

25.4 |

0.19 |

10.07 |

/ |

/ |

||

|

⑦ |

范圍值 |

22.0-33.0 |

0.15-0.29 |

6.24-11.12 |

/ |

/ |

200 |

|

Φm |

25.9 |

0.21 |

8.71 |

/ |

/ |

||

|

⑧-1 |

范圍值 |

/ |

/ |

/ |

/ |

/ |

170 |

|

Φm |

26.4 |

0.18 |

9.36 |

/ |

/ |

||

|

⑨ |

范圍值 |

23.0-29.2 |

0.12-0.24 |

7.00-13.90 |

/ |

/ |

180 |

|

Φm |

25.2 |

0.18 |

7.4 |

/ |

/ |

||

|

⑾ |

范圍值 |

20.2-25.3 |

0.11-0.19 |

8.89-14.99 |

/ |

/ |

210 |

|

Φm |

23.1 |

0.17 |

10.48 |

/ |

/ |

||

|

⑿-1 |

范圍值 |

22.9-25.6 |

0.14-0.20 |

8.50-11.96 |

/ |

/ |

210 |

|

Φm |

24.7 |

0.17 |

9.95 |

/ |

/ |

||

三、灌注樁設計

根據建筑荷載分布情況和設計要求,西安市建筑設計研究院采用鋼筋混凝土后壓漿灌注樁進行布置,設計參數如下:

1.樁徑Φ=0.60m;

2.有效樁長23.0m;

3.樁身混凝土強度等級為:試樁C40,錨樁C35;

4.樁頂標高-6.35m;

5.設計布樁為187根。

6.設計鋼筋混凝土后壓漿灌注樁單樁豎向極限承載力標準值Quk=6000kN。

四、試驗結果

表2

|

組號 |

單樁極限承載力 (kN) |

最終沉降量 (mm) |

Q-S曲線形態 |

s-lgt曲線形態 |

|

第一組(FHY1) |

6000 |

15.560 |

平緩 |

未出現明顯下彎 |

|

第二組(HY2) |

6000 |

7.763 |

平緩 |

未出現明顯下彎 |

|

第三組(HY3) |

6000 |

8.030 |

平緩 |

未出現明顯下彎 |

五、試驗結果分析

1.后壓漿對抗壓樁承載力性狀影響分析

從試驗的結果可以明顯看出,后壓漿提高灌注樁抗壓承載力的效果是很顯著的。

2.后壓漿對抗壓樁變形性狀影響分析

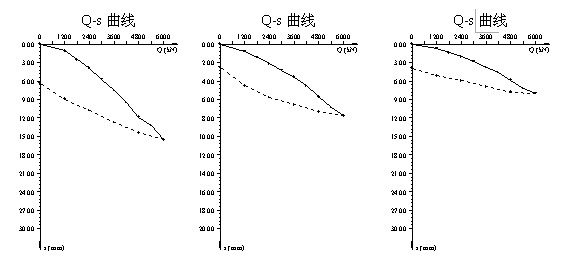

圖1為3組灌注樁的荷載沉降Q~s曲線。其中FHY1為非后壓漿灌注樁,HY2和HY3為后壓漿樁。從圖1中可以看出,未壓漿樁FHY1的Q~s曲線屬明顯的陡降型,具有摩擦樁的顯著特征,說明樁底沉渣的存在嚴重影響了端承力的發揮。另外2組后壓漿樁HY2和HY3的Q~s曲線基本屬緩降型,平緩段明顯變長,因而其極限承載力較非后壓漿樁大幅提高。

FHY1 HY2 HY3

圖1 3組試樁的荷載沉降Q~s曲線

綜合考慮3組灌注樁的試驗結果,后壓漿灌注樁達到極限荷載時,其樁頂平均沉降量為7.90mm,在相同的樁頂荷載作用下,非后壓漿試樁的樁頂沉降量為15.560mm。可見,后壓漿能顯著地減小泥漿護壁水下灌注樁的沉降量,從而提高樁基承載力。

六、后壓漿作用機理分析

后壓漿的作用機理是在樁體形成后,再由樁端和樁側的預埋管壓入水泥漿,通過漿液的滲擴、擠密和劈裂等方式,消除泥漿護壁灌注樁的樁側泥皮和樁底沉渣的固有缺陷,改善樁土界面,使樁周一定范圍的土體得到加固,土體強度增加,增大樁側摩阻力和端承力,從而大幅度提高單樁承載力和減少沉降。

結合工程地質特點,可以認為本工程后壓漿提高樁基承載力的機理,主要為以下三點:

1.充填膠結效應 被加固土體孔隙部分地為漿液充填,散粒被膠結,土體強度和剛度大幅度提高,提高了樁端承載力,并在樁底處形成一個擴大頭,增加了樁底承壓面積。

2.固化效應 樁底沉渣和樁側泥皮與壓入的水泥漿發生物理化學反應而固化,凝結成強度高,性能穩定的結石體,使單位端阻力和側阻力顯著提高。

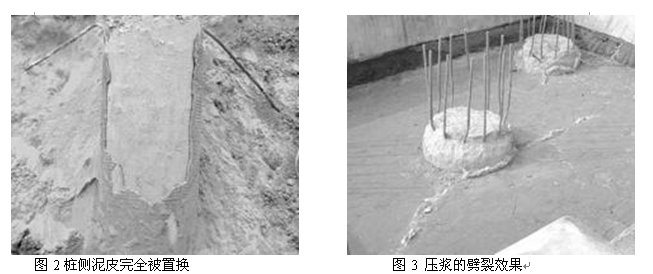

3.加筋效應 通過水泥漿液的劈裂作用,單一土體被加筋成復合土體,復合土體的強度變形性狀由于加筋作用而大為改善,見圖2~圖3。

七、結 論

1.后壓漿灌注樁荷載-變形曲線平緩段較非壓漿樁明顯變長,后壓漿工藝能顯著地減少樁基沉降量,從而提高承載力;

2.后壓漿能提高灌注樁的承載力并可減小沉降,從而可以減少樁徑、樁長和樁數,既節省投資又可節省工期,對該項目而言采用后壓漿工藝具有巨大的經濟效益。

[參考文獻]

[1]杜 峰. 武漢國際會展中心后壓漿鉆孔灌注樁施工技術,2003-32。

[2]《灌注樁后壓漿技術規程》[Q/JY 14-1999]。

[3]《西安驪山汽車座椅廠G01#高層住宅樓鋼筋混凝土后壓漿灌注樁檢測報告》 (陜西省建筑工程質量檢測中心 2009年1月)

(本文來源:陜西省土木建筑學會 文徑網絡:雷丹 尹維維 編輯 劉真 文徑 審核)

| 上一篇: 西安地區某高層住宅樓地基處理方案 |

| 下一篇: 濕陷性黃土地基基礎設計一議 |

聯系我們...

聯系我們...  圓弧車道施工時標高控制的等分直...

圓弧車道施工時標高控制的等分直...  新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...  漢長安城遺址保護區安置及開發住...

漢長安城遺址保護區安置及開發住...  高校基礎設施建設BOT項目研究...

高校基礎設施建設BOT項目研究...  陜西土木建筑網簡介...

陜西土木建筑網簡介...  級配壓實砂石墊層在西安地區的施...

級配壓實砂石墊層在西安地區的施...  低碳城市建設在西安的探索與實踐...

低碳城市建設在西安的探索與實踐...  淺談中國古代建筑材料與建筑的發...

淺談中國古代建筑材料與建筑的發...  漢長安城遺址保護區內安置及開發...

漢長安城遺址保護區內安置及開發...  柴油發電機房的火災危險性類別分...

柴油發電機房的火災危險性類別分...  陜西重型機械廠改造規劃設計...

陜西重型機械廠改造規劃設計...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術區改造設計(一)...

西安紡織城藝術區改造設計(一)...  寶雞市青少年科技活動中心設計...

寶雞市青少年科技活動中心設計...