閱讀 3684 次 建設理想的山區中學

建設理想的山區中學

徐雪冰1 吳屹東1 王寧2

(1.陜西省建筑科學研究設計院 710082 西安;2.陜西省建筑設計研究院710003西安)

就在城市中一所所現代化的學校拔地而起時,相對偏遠的山區學校如何響應這一發展趨勢呢?尤其是在資金不足,少而不平的地形,惡劣的山區環境條件,在先天上產生比城市學校更大的制約因素,如何克服困難,以科學務實的態度,使基礎教育引導學生成為高素質、思維創新、符合社會發展需要的復合型人才。在這里,作為學校建筑設計的建筑師就有了一種深深的責任感。在山地學校建筑設計中打破傳統的設計思維模式,以現代化的標準重新定義山區學校建筑的某些新特點,為學生創造出更新穎、更實用、更人性化的學習空間,在潛意識中為學生植入開拓和創造性思維的“因子”,為以后進入社會打下良好基礎。

1、建設目標及屬性

先進、實用、在可能的條件下盡量齊全,實現“現代化、網絡化、園林化、生態化”是我們山區學校建設的目標。

“以人為本”,以創造出自由的學習空間和交流氛圍,提高學生綜合素質為立足點,一切圍繞培養創造性人才目標進行設計和設置做為山區學校建設的屬性,努力在開創有特點的山區學校建設理論方面尋求啟示與借鑒。

2、新理念的性質體現

2.1現代化

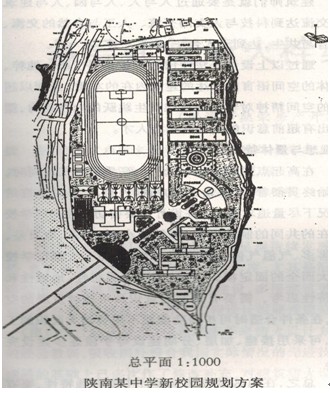

2.1.1在總體規劃中的體現:教學區、生活區、交流活動區的有機結合,強調使用上的合理性,可打破傳統的強調對稱軸線,兩側均衡,端部視覺中心收頭布局理念,利用空間規劃,創造復合空間給人以多樣化的感受;以院落空間核心協調建筑、道路、植物、水體或小品等元素,組成大小不等、層次分明的空間體塊,由小空間體塊組合大體塊,大體塊組成整個校園的空間體。在布局中要切實注重山區環境的特點,科學地解決洪澇及山體滑坡等自然災害。

2.1.2在建筑設計中的體現:建筑造型、風格及色彩多樣化,各組團之間不強求統一,但求協調,各組團要體現出各自屬性之不同。疏放底層空間;局部擴展可延伸人流活動空間范圍,起到擴大交流的界面,強化整體縱深,從而產生多變的院落格局,空間有開有合,視線有收有放,體現了通、透、空、露的多空間融合特點,對山區學校占地空間狹小起到了很好的擴展效果。

注重半室外空間設計,以3.6米寬的陽光走廊和屋頂花園,增加室外活動空間,提供自由交流場所,打破走廊只為通行的單一功能,使這一空間成為校區交流空間的組成部分。

2.1.3在建筑設備中的體現:寧缺勿濫是學校現代裝備的指導原則,不能因為資金欠缺而裝備粗制濫造,造成日后重復建設,浪費本就不多的建設資金。應該一次設計,分批裝備。現代學校建筑中對多媒體、教學實驗設備、安保監控系統、高壓配電自動計量系統、網絡系統、通訊系統、熱水系統、可能的直飲水系統、餐飲一體化設備及生產線式操作等,都有明確要求;學校應按實際情況分期分批安裝,不求大而全,應按輕重緩急逐漸解決。

2.1.4在新材料與技術上的運用:在大跨度空間中,如會議室、多功能教室、圖書閱覽室等建在教學樓內的大空間結構,應采用大跨度現澆鋼筋混凝土空心樓板,降低層高,節省成本。

在風雨操場等獨立大空間結構建筑中,盡量利用鋼結構形式,以鋼結構結合復合墻板和部分玻璃體面達到節約和前衛造型的效果。在鋼結構表面進行常溫固化氟碳噴涂和玻璃體接縫使用超透水晶單組份裝

配硅酮膠密封。

2.2網絡化

2.2.1道路網絡化:避免機動車干道深入校園中心,產生人車混流及噪音,采用外圍車行環線,內繞步行區,連接教學、生活及運動區。可利用坡地設計建筑半地下室,供自行車停放,較合理地解決學校的現實情況。

2.2.2計算機校園網:信息是現代社會不可或缺的重要部分,對山區學校來說,網絡是與世界相互溝通,相互了解,獲取大量信息知識的主要手段之一,它突破了地域性束縛,是學校與學校之間、學生與學生之間實現資料互換的理想工具,各教學樓、圖書信息樓、行政中心、學生與教師公寓等實現校園局域網絡化,并通過機上申請與校外網絡互通,實現教學和管理網絡化。

2.2.3生態系統化:植物是環境的靈魂,實現校內綠化與周邊環境相結合,使校內的水體、綠地、樹林(陣)等和周邊山體江河形成呼應,形成各自不同的生態圈。

2.2.4其它網絡:上下水、煤氣等自成網絡并與城市管網相接。暖氣可根據學校具體情況建設鍋爐房以解決冬季取暖問題,對于山區建筑生活污水的排放國家有明確的排放標準,在無法排向市政管網的情況下,要考慮修建小型污水處理間。

2.3人性化

在學校建筑設計中,環境設計無疑對學生素質培養起到潛移默化的作用。美國期坦福大學校長大衛.喬丹說過這樣一句話:“那些長廊和莊重的柱子,那一叢叢棕櫚樹將對學生起著它們的一份教育作用,實實在在的就和化學實驗室一樣……。這庭院中的每塊石頭都在進行著教育”。對于教學實驗室而言,主要是教學技術與研究,最終目的是培養具有創造性和實踐能力、全面發展的高素質人才,這就要求教學建筑在滿足科技發展的同時,更應滿足人才塑造的要求。

如果說靈活性側重于使用功能的物質條件的滿足,那么人文設計則側重于建筑中的“人性”因素。“人性”設計理念是對建筑中人的全面尊重與關懷,在教學建筑中它不僅要滿足生理需求,更要滿足人的心理需求,不僅要追求空間功能,更要追求空間的品質。

山區學校建設具有獨特的人文環境特點;依山可為后花園,臨水則有詩意的浪漫,它能陶冶人的情操,激發靈性并產生強烈的歸屬感。聲、光、空氣、溫度、濕度等環境條件。是人對所處環境的最根本要求,也是“人性”設計理念最為關心的空間品質問題,都市學校中再完美的人工環境也比不上真實的自然,所以山區學校在“人性化”方面達到了與環境最充分的溝通,以最少的代價達到了最理想的境界。

另外,盡力創造教學交往空間是當前學校建筑中被極度重視的課題,宜人的交往空間可以創造不經意的交流機會,無拘束的交談有助于活躍學生的思維,并使緊張的精神得以放松。在山區學校中,陽光長廊、屋頂花園、錯落起伏的林地等小型灰空間形成學生非正式交往的極好去處。

2.4園林化

山區學校中“園”的產生是自然界的點睛之筆,水系產生園林;植被山體產生園林;歷史交脈結合地形產生園林等等。不同風格和多樣化的園林空間創造出優美的學習生活環境,體現園中樓,樓中園,園中園等不同層次的園林空間形態,創造出獨特的山地校園人居環境,園林與建筑互為背景,互相滲透,共同構成豐富多彩、賞心悅目的景觀空間。

在這樣的山地校園設計新思路中讓學生對學校有強烈的認知感,將園林生物植物與教學性有機地結合在一起,通過植物的色彩、氣息、形態和自然的四季變化,使人參與其中,領略大自然的變遷,感受四季不同的畫面和不同的情趣,避免傳統校園布局中僅僅將景觀綠化作為觀賞對象的狀況。

建筑師們就是要通過人與人、人與園、人與建筑的交流達到科技與人文的交流、人工與自然的交流、融合與共生,達到天人合一,渾然一體。

通過以上設計手法使山地學校獲得寧靜、純粹、本體的空間語言能表達的建筑內在的本質。從而以超驗的空間精神對學生的思維產生跳躍的內在動力,塑造出有超前意識的當代開拓型人才。

3、理想與量體裁衣

在高起點規劃,高水平設計,高質量施工的同時,要始終貫徹著“量體裁衣”的精神內涵,在條件允許的情況下盡量追求完美。在設計中要密切關注山區學校存在的共同的制約因素,如地域小、起伏多、地質差、災害多、氣溫氣候變化大等因素,不同于大都市學校的大而全的固定模式,設計中要有思想性、地域性和經濟性思考,需要有超前的意識及可持續發展的空間,在條件合適時可擴展功能而不需要動大面積的工程,可采用接建、加層、分期建設等手段逐步建設完善。

總之,在山區學校建筑設計中要有獨特性,要有超前的設計意識,需要突破城市中常規的設計理論,結合當地的實際情況因地制宜。以先進的設計理念貫徹整個設計過程,以人為本,以培養未來型人才為己任,做到理想與現實的合協統一,做到開放與含蓄的相輔相承,要做到多元共生,和而不同。

參考文獻:

[1]關肇鄴,《大學校園中心圍合空間》世界建筑,1999/9

(本文來源:陜西省土木建筑學會 文徑網絡:文徑 尹維維 編輯 劉真 審核)

| 上一篇: 多層建筑消火栓給水系統的幾個問題 |

| 下一篇: 金屬屋面建筑物防雷設計探討 |

聯系我們...

聯系我們...  圓弧車道施工時標高控制的等分直...

圓弧車道施工時標高控制的等分直...  新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...  漢長安城遺址保護區安置及開發住...

漢長安城遺址保護區安置及開發住...  高校基礎設施建設BOT項目研究...

高校基礎設施建設BOT項目研究...  陜西土木建筑網簡介...

陜西土木建筑網簡介...  級配壓實砂石墊層在西安地區的施...

級配壓實砂石墊層在西安地區的施...  低碳城市建設在西安的探索與實踐...

低碳城市建設在西安的探索與實踐...  淺談中國古代建筑材料與建筑的發...

淺談中國古代建筑材料與建筑的發...  漢長安城遺址保護區內安置及開發...

漢長安城遺址保護區內安置及開發...  柴油發電機房的火災危險性類別分...

柴油發電機房的火災危險性類別分...  陜西重型機械廠改造規劃設計...

陜西重型機械廠改造規劃設計...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術區改造設計(一)...

西安紡織城藝術區改造設計(一)...  寶雞市青少年科技活動中心設計...

寶雞市青少年科技活動中心設計...