閱讀 5105 次 高密度電法在凍土地區查找基巖面中的應用

高密度電法在凍土地區查找基巖面中的應用

袁海峰、王 偉

(1.中國電子科技集團公司第二十研究所,陜西 西安 710068

2.機械工業勘察設計研究院,陜西 西安 710043)

一、引言

在對水流沖積作用下形成的河流溝渠淤積壩部位進行地基處理的過程中,確定淤泥下基巖面的位置顯得尤為重要,可以為以后的工程設計與施工提供必要的依據。本次工程是在某大型河溝淤積壩處理區域,利用巖土工程勘察以及高密度電阻率法確定基巖面位置。

二、工作原理

高密度電阻率法是集電測深和電剖面法于一體的一種多裝置、多極距的組合方法,它具有一次布極即可進行多種裝置數據采集以及通過求取比值參數而能突出異常信息的地球物理方法,具有信息量大、觀測精度高、速度快以及探測深度靈活等特點。具體來說,高密度電阻率法是一種陣列式電法勘探方法,野外測量時只需將全部電極(幾十至上百根)置于測點上,然后利用程控電極轉換開關和微機工程電測儀便可實現對數據的快速和自動采集。

圖1 α排列(溫納裝置AMNB)

本次測量選用了α溫納裝置,目的是圈出局部異常體完整形態。α溫納裝置是對稱四極裝置中的一種,其特點是在探測等軸狀低電阻率地質體時效果較好,也對垂向視電阻率異常分辨率較高,抗干擾能力強。通常用來解決垂向視電阻率的變化問題,特別是劃分層位、確定覆蓋層厚度及基巖面等。

三、應用實例

勘察區屬于陜北黃土高原的梁峁溝壑區,地貌類型較復雜,具體可分為黃土堆積地貌,包括黃土梁和黃土峁;黃土侵蝕地貌,主要為河谷和沖溝;重力地貌,主要為黃土滑坡和崩塌堆積層。場地范圍涉及區域大小沖溝發育,地形破碎,地勢起伏大,根據地質調查測繪和勘探結果,黃土沖溝區主要地層結構上部為第四系全新統地層,地質成因主要是沖洪積、堤壩淤積層,下部為N2紅粘土(局部可見)及J砂泥巖,第四系崩積層及滑坡堆積層主要分布在沖溝兩側山體上。基巖主要為砂泥巖。根據建筑地基基礎設計規范《GB50007-2011》和區域氣象統計資料,建設場地凍土屬季節性凍土,其季節性凍土標準凍深按0.8m考慮。本次勘察運用高密度電阻率法確定基巖面位置,在數據處理過程中消除凍土對其數據的影響。

3.1 現場數據采集

高密度電阻率法現場采集采用重慶地質儀器廠生產的DUK-2A60道高密度電法測量系統,選用溫納裝置,電極距1.5m,共60個電極,最小隔離系數為1,最大隔離系數為16。現場鋪設電極過程中,由于受到季節性凍土的影響,電極很難埋設在土中,本次試驗采取的方法是先在堅硬的凍土上刨開一個小孔,澆少量的水,將電極緊密埋設在土中,使其能夠將電流良好傳遞入地下。

3.2 數據處理

數據預處理主要包括:

(1)導入原始文件,把各電極所對應的平面坐標添加到數據文件中;

(2)對突變點和噪聲引起的畸變數據進行剔除;

該區域勘察期間為冬季,土層上部覆蓋約800mm厚凍土,故影響深度3m范圍內均呈現高阻特征,且并不均勻分布,若對此部分不進行處理,對以后的濾波、平滑、反演會產生嚴重的影響,甚至導致最終結果失真。本次試驗采取的方法是將每一層數據分開,將上方兩層數據每一層取平均值后作為該層的視電阻率。

(3)中值濾波、平滑處理;

(4)對于地形起伏較大的剖面,把高程坐標添加到數據文件中,進行地形校正處理;

(5)反演處理,野外采集的數據經過反演計算,轉換為深度—電阻率的關系,以獲得地下地電斷面的特征。采用最小二乘法進行反演處理,設置最多反演次數為3,最小擬合方差為8%。

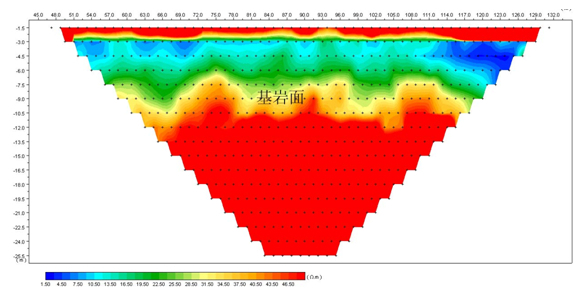

圖2 A斷面二維反演斷面成果圖(凍土數據未處理)

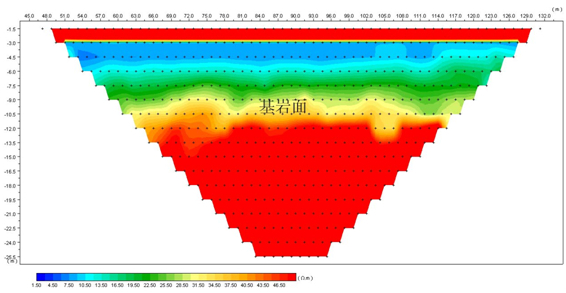

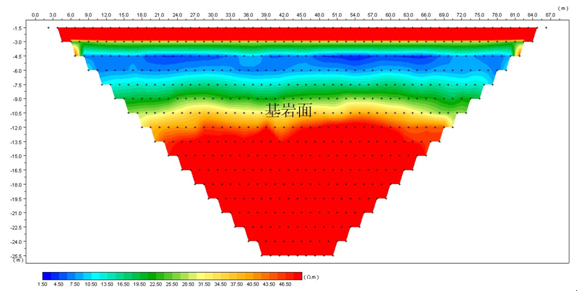

圖3 A斷面二維反演斷面成果圖(處理后)

圖4 B斷面二維反演斷面成果圖(凍土數據未處理)

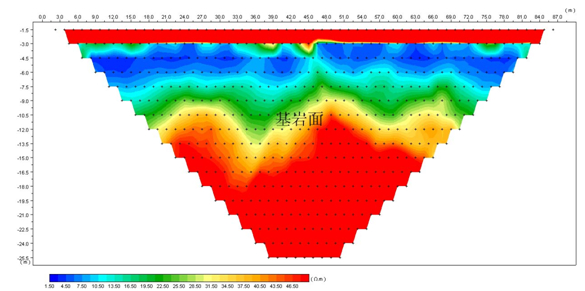

圖5 B斷面二維反演斷面成果圖(處理后)

根據試驗階段高密度電法與鉆孔資料對比,在上方覆蓋有凍土層的情況下,視電阻率32Ωm左右為基巖面位置。截取部分二維反演斷面成果圖見圖2至圖5,圖2、圖4為凍土影響深度范圍內數據未做處理情況下得到的成果圖,紅綠相間部位(圖中標識)為基巖面位置。

A斷面成果圖中,依據試驗階段得出的結論確定的基巖面位置為地下9m~10.5m范圍內,鉆孔驗證資料顯示,基巖面位置約為地下9.3m且基巖面起伏不大。綜合判定,圖3即經過對凍土影響深度內數據處理后的成果圖更符合實際情況。

B斷面成果圖中,依據試驗階段得出的結論確定的基巖面位置為地下9.5m~11m范圍內,鉆孔驗證資料顯示,基巖面位置為地下9.7m且基巖面起伏不大,綜合判定,圖5即經過對凍土影響深度內數據處理后的成果圖更符合實際情況。

分析認為,圖2、圖4普遍比圖3、圖5基巖面變化起伏大,這是由于上方凍土層電阻率值較大且不均勻分布,在后期濾波、平滑、反演的過程中導致下方在同一土層中得到的數據變化也比較大,在后期處理過程中應對該部分數據進行修正以達到與實際情況接近的效果。

處理后高密度電阻率法與鉆孔資料基本一致,取得了較好的勘察效果。

1、存在的問題

雖然高密度電阻率法在本次勘察中取得了較好的效果,但是實際應用中還是存在以下問題:

(1)由于上部凍土的影響,導致上部3m范圍內結果異常,并對下部產生干擾。在對不同區域進行電法勘察時,需要對該區域重新進行對比試驗以確定基巖面對應視電阻率值。

(2)電極距的影響。在試驗階段分別使用1.5m、2m、3m、5m的電極距進行試驗,結果顯示1.5m的電極距勘察效果最好。在基巖面位置發生變化后,需要重新進行試驗,選取適合該區域的電極距和隔離系數以取得最佳的分辨率及勘察效果。

(3)排列方式的影響。在現場數據采集時每條測線采用溫納和偶極裝置分別測量一次,結果顯示,在基巖面起伏變化比較大的區域,偶極裝置往往將基巖面較深的區域拉伸的更深,較淺的區域更淺。這一點需要引起重視。

四、結語

高密度電阻率法作為一種比較成熟的地球物理勘探方法,具有簡便、快速、經濟,適用場地小、應用范圍廣等優點,在尋找淤積壩基巖面位置方面具有廣泛的應用前景,但是在實際應用中需要注意上覆層凍土、電極距、排列方式等的影響,在勘察初期應對該場地進行試驗,并與鉆孔資料進行對比,以確定合適的技術參數。

參考文獻:

[1]邱占林.高密度電阻率法在庫區勘查中的應用.《西部探礦工程》.2010年09期

[2]馮國磊.高密度電法在工程勘察中的應用.《山西建筑》.2007年10期

[3]張瑋.高密度電阻率法在不穩定斜坡探測中的應用.《煤田地質與勘察》.2012年8月

(本文來源:陜西省土木建筑學會 文徑網絡:雷丹 尹維維 編輯 劉真 文徑 審核)

| 上一篇: 漢中某工程人工挖孔樁地基加固處理方法 |

| 下一篇: 大面積高填方壓實地基上建廠房的經驗教訓 |

聯系我們...

聯系我們...  圓弧車道施工時標高控制的等分直...

圓弧車道施工時標高控制的等分直...  新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...  漢長安城遺址保護區安置及開發住...

漢長安城遺址保護區安置及開發住...  高校基礎設施建設BOT項目研究...

高校基礎設施建設BOT項目研究...  陜西土木建筑網簡介...

陜西土木建筑網簡介...  級配壓實砂石墊層在西安地區的施...

級配壓實砂石墊層在西安地區的施...  低碳城市建設在西安的探索與實踐...

低碳城市建設在西安的探索與實踐...  淺談中國古代建筑材料與建筑的發...

淺談中國古代建筑材料與建筑的發...  漢長安城遺址保護區內安置及開發...

漢長安城遺址保護區內安置及開發...  柴油發電機房的火災危險性類別分...

柴油發電機房的火災危險性類別分...  陜西重型機械廠改造規劃設計...

陜西重型機械廠改造規劃設計...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術區改造設計(一)...

西安紡織城藝術區改造設計(一)...  寶雞市青少年科技活動中心設計...

寶雞市青少年科技活動中心設計...