閱讀 1449 次 工程勘察設計大師講營建歷史與現實的共同家園

張伶伶 全國工程勘察設計大師;沈陽建筑大學天作建筑科學研究院教授,博士生導師;國務院學位委員會建筑學科評議組成員,全國高等學校建筑學專業學位研究生教育指導委員會副主任;中國建筑學會副秘書長,世界華人建筑師協會常務副會長;《建筑學報》《建筑師》《新建筑》《城市環境與設計》《中國建筑教育》等雜志編委。

建筑文化是人類從事建造活動創造的物質和精神財富的總和,凝聚著人類對于社會習俗、意識形態、倫理道德和技術水平的整體認知。建筑物既是建筑文化的載體,又超出了建筑的范疇,作為人類社會活動的“場所”而存在。不同于其他,建筑文化并不是純粹的精神產物,而是與它的物質載體密不可分。

因此,建筑文化的內在價值,只有通過外在形式的“物化”才能顯現,建筑創作正是使它顯現出來的必要途徑。從文化的認知、理解到呈現,建筑文化的“物化”在創作中需要經歷思維不斷深化和躍升的過程。這個過程并不是完全被動地去表現建筑文化,而是同時融入了創造新價值的能動性。在建筑文化的“物化”過程中,建筑師承擔了行為主體的核心角色,肩負著表達傳統文化并回應當代文化的重要責任。

我們討論建筑文化的議題,是在當下從增量發展到存量更新的時代背景下。在過去幾十年,我國迎來了快速發展的時期,城市面貌在增量建設中發生了很大的轉變,但發展的同時也出現了一些城市建筑欠缺特色的問題。這些現象的發生,源于我們在一些時候把建筑創作視為簡單的產品制造,導致一些地方的都市景觀呈現出支離破碎的拼貼感,最終使得具有精神傳承意義的當代建筑文化無法有效建立。

在這種情況下,我們需要回歸到對中國傳統建筑文化的梳理和挖掘上。中國傳統建筑歷經數千年歷史演變,已然形成了獨特的建筑空間觀和構筑體系,從建筑哲思到符號表意都蘊含著中華民族的集體文化意識。對于這些物質和精神的歷史積淀,建筑師們需要在當代的語境下做出有效的回應。

我這里強調的建筑文化的“物化”,它不是簡單的復制,而需要從肌理格局、空間意向和形式原型等多個向度去思考文化傳承的可能性,在不同的環境背景下選擇不同的應對策略,將其融于建筑師的創作觀念之中。

遼東灣城市文化展示館項目,紅筒中的城市中庭。資料圖片

圖1 資料圖片

圖2 資料圖片

延續與重構:歷史建筑的格局重生

歷史建筑是體現傳統建筑文化最直接的載體,但是歷史建筑在建造時所滿足的禮序規范和功能需求,在歷經歲月變遷后于當下基本不復存在,其原本的實用性價值逐步衰減,已不再適應當代的功能需要。與此同時,時間也賦予了歷史建筑歷久彌新的精神價值,最終引發了歷史建筑在當下的實用價值和精神價值之間發生價值上的轉換。

但是,由于對這種價值轉換的認識不夠充分,因此在現實語境下,對歷史建筑的不當使用又容易損壞其精神價值的表達。目前,對于城市中存在的歷史建筑遺存,容易出現兩種截然相反的錯誤態度:要么出于某些原因推倒重建,永久性地失去了蘊含歷史信息的物件;要么進行崇古式的原樣復原,將其事實上改為供后人瞻仰的文物。我以為,這兩種態度錯就錯在都沒有將建筑文化視為歷時發展的活體,而僅僅作為實現某些片面價值的工具。

比如說某地的一處老火車站,其近代以來的歷史變遷就反映了我們在城市建設中曾經的一些經驗教訓。這個老火車站在20世紀初建成后成為當地的重要交通樞紐,從建筑規模上來看,在當時它屬于頂級火車站,這個火車站建筑由外國建筑師設計,形態上采用了典型的新藝術運動風格,這在20世紀初的國際建筑界屬于非常“時髦”的設計樣式。其建筑造型和裝飾構件采用了大量的曲線要素,從入口山墻、中心大窗到柱頭細部,均采用了流動的自然線條,打破了古典建筑的莊重性格,具有很高的藝術價值和革新性的歷史文化價值。這么大尺度的新藝術運動風格建筑并不多見,體現了當地當時的獨特建筑文化。火車站建成投入使用數十年后,由于出現了老火車站承載不了大量增加的旅客運量的問題,于是就被倉促地拆除了,其中蘊含的豐富而真實的文化信息至此只能從歷史圖紙和照片中找尋了。到了前幾年,當地又仿照老火車站的樣式重建站房,但是無論如何精心地模仿當年的造型和細部,從我的觀察來看,只能說是從風格上的類主題公園式的模擬,缺乏歷史的厚重。換言之,在我們需要表現當代文化的時候,卻又一次不合時宜地制造了并非真實的歷史景觀。

真正具有生命力的建筑文化,需要在延續歷史價值的同時,積極融入當代生活。一方面恢復其空間格局和物質遺存中的精神價值,另一方面需要重構其功能邏輯,使之成為城市社會生活的一部分。

2020年,在由中國建筑學會主辦的蘇州古城保護建筑設計工作營中,我們參與了蘇州大新橋巷三宅的保護更新設計。這三戶宅邸是清朝年間的民居,位于蘇州平江歷史街區之中,東側是平江路商業街,西側是當地重要的世界文化遺產“耦園”。雖然地處城市核心區域,但是由于該地段整體空間對外封閉,導致外部街道活力缺失,蕭條冷落。且經過多年的居住區域劃分和違建,原本三戶宅邸卻擁擠了二十多戶居住,其格局的混亂和割裂可想而知,無論是文化的精神價值還是建筑的實用屬性都已經無法呈現。

鑒于這種情況,我們在更新設計中提出了“歸壹”的理念,其中既有表層意義上將三個宅邸統一整合的考慮,也有將封閉的建筑回歸城市、將混亂布局回歸原有肌理、將服務私人的空間回歸多元人群的三重意涵。為了使封閉的建筑回歸城市生活,我們提出了“歸市”的策略。把原本相互獨立的宅院視作一個整體進行思考,定位于向大眾開放的城市客廳和民宿空間,作為激活整個大新橋巷區域活力的觸媒。第一個策略是根據歷史和現狀的比對,把面對城市給人以封閉單調之感的實墻打開,使沿街的空間開放與城市產生互動;繼而在中間一戶宅邸設置一個退后街道的入口場所,行人漫步街道時也可以作為具有公共屬性的休憩空間。第二個策略是利用中間宅邸比較完整的庭院空間序列,將其作為縱深方向開放的公共空間;把原本內向空間轉化為大眾共享的聚集場所,塑造出容納文化展示和觀演的體驗性空間(圖1)。

為了使混亂的格局回歸原有城市肌理,我們提出了“歸城”的策略。通過查閱文獻和實地勘察,我們去除了私搭亂建的部分,盡量還原建筑的原有格局,使其和整個古城的空間氛圍相契合。在此基礎上,我們對三宅的空間格局進行再梳理,形成了“三廳三堂”“三廊五巷”和“九院十八井”的形制,使歷史空間的韻味得以重生,同時恰如其分地服務于“三宅歸一”的整合需要(圖2)。其中“三廳三堂”構成了建筑群組內的集散空間,分別作為橫縱方向的空間節點;“三廊五巷”構成了內部交織的交通結構,形成具有傳統意味的行進空間;“九院十八井”構成了空間的使用單元,保證無論大小房間都各自配備天井或院落,這既是人與自然的融合,也是傳統居住體驗的回歸。

為了使服務于私人的宅邸空間回歸多元人群的共享,我們提出了“歸民”的策略。通過分析既有空間的特征,賦予不同類型的空間以不同的功能定位,從而吸引多樣化的人群活動。其中三宅中空間尺度較大且較為規整的中戶作為開放的城市客廳,同時服務于內外人群,適用于不同的城市活動場景;空間較為自由靈活的西廂作為面向普通游客的院宅,通過劃分形成戶戶有院的格局;東廂面向家庭游客,一家人可以共享上下層空間和獨立的庭院獲得體驗感和趣味性;中戶和東廂之間狹長但層高較高的空間面向青年旅客,通過重組劃分水平樓板,形成靈活的內部布局,可以憑欄遠眺,俯瞰姑蘇。

以歷史建筑作為文化的附著物,通過更新改造積極介入有序格局組織,使歷史空間格局得以重現,使傳統建筑文化得以彰顯,也使當代的生活方式融入具有歷史感的空間。我們認為,這是歷史建筑中讓文化得以“物化”的一種有效方式(圖3)。

圖3 資料圖片

圖4 資料圖片

傳遞與共鳴:當代建筑的空間歸屬

建筑文化的意義在于建構生活其中者的情感認同,這種認同既以作為物質形態的建筑語言為外在表征,也以空間組織的獨特方式為精神內核。在當代城市中,如何通過建筑文化的“物化”向人們傳遞文化的信息,是塑造具有歸屬感建筑的關鍵。具有歸屬感的建筑,可以使置身其中的人感受到空間中漫游的文化趣味,在時空行為過程中體會空間的文化價值,以場所來喚起傳統空間氛圍帶來的共鳴,這便形成了文化認同。

相對于復古建筑語言所體現的表面化的中國性,我們提倡通過空間的建構傳承建筑文化。這就要求在空間設計中研究時空行為的特征,通過空間秩序的建立,引導人們行走其中,并逐步體會和認同空間內涵和文化意義。

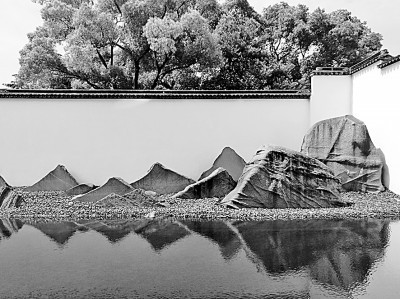

建筑師貝聿銘先生設計的蘇州博物館,可謂在當地語境下探討建筑創作的范例。建筑選址毗鄰蘇州古城區的忠王府和拙政園,如何處理新建筑與傳統建筑的關系是設計的關鍵。貝先生的設計,充分考慮和尊重區域中的歷史建筑,采用地面一層和地下一層的展廳為主要體量,嚴格控制建筑的高度,盡量不使博物館建筑對環境產生壓迫感。從空間的組織方式上,貝聿銘先生摒棄了大空間組合的傳統博物館空間,采用庭院為核心的建筑格局。蘇州博物館延續了蘇州傳統宅院中內外交融的處理手法,以內向的自然塑造靜謐內斂的觀展體驗。雖然沒有復制傳統園林的造園手法,但是庭院中的小橋、靜水和涼亭都體現了蘇州文化的精神內涵。特別是在拙政園的院墻下采用片狀的假山剪影層疊組合,形成山水畫的意象(圖4)。這種手法在傳統園林中并不存在,貝先生通過相對現代的立體構成方式來實現傳統意境的轉譯表達。建筑形象的塑造既有傳統坡屋頂民居的抽象,也有現代意識的幾何操作。形態的處理絕不拘泥于建筑樣式的簡單模仿與繼承,而是明確地采用了現代的建筑材料和語言。錯落有致的坡屋頂組合和蘇州古城豐富的屋頂構成肌理融為一體,又在材料的對比中體現出時空的跨越和相得益彰的意趣。這樣的空間組織和形態處理體現了對蘇州建筑文化的挖掘演繹,中國的人文傳統在建筑中得以延續和弘揚。

認同與歸屬:公共建筑的記憶凝聚

對于城市的公共空間來說,建筑文化需要以更加抽象的“物化”方式呈現。城市建筑作為城市記憶的物質載體,它的形式特征是經過漫長的歷史發展演化而來的,承載著城市的歷史、族群和習俗等復雜社會因素。我們認為,歷史發展的過程中城市固然可能會經歷形制的更替或風格的演變,但是傳統建筑形式的原型作為文化的深層結構,是能夠以一種精神性的“集體無意識”存留下來的,因此它具有永久的文化價值,并不會隨著歷史的變遷而消失。

而我們可以通過抽象原型的“物化”方式,使建筑長久地作為城市的紀念物存在,從而在一代代人的共同體驗中,喚起集體的記憶。

意大利建筑理論家阿爾多·羅西提出了城市“紀念物”的概念:作為不斷演變的城市中相對不變的要素,城市紀念物往往是核心的公共空間,處于城市的節點位置,容納重要的城市事件。羅西認為,紀念物可以超越經濟規律,成為比一般建筑更長久的存在。他強調對于城市來說時間延續性的重要作用,即使隨著時代的變遷,功能會隨之改變或消逝,但是城市紀念物的空間和形式將存在下去,承載著城市居民歷史上的生活記憶和行為痕跡,建構出集體的認同感。城市紀念物不只是創造出自身的空間和場所,從建成那一刻起,就負有將歷史帶入未來的責任。通過構筑抽象的精神,集聚空間的記憶性和歸屬感。

哈爾濱工業大學的土木樓,可以視為一個穿越時間,凝聚集體情感的“紀念物”。對于哈工大建筑學院的學子來說,這幢延續百余年的建筑是記憶中不滅的精神家園。土木樓是四面圍合的方院建筑群,是在百年間經歷過多次增建而形成的完整庭院:從1906年新藝術風格的俄國領事館,1920年建校的老校舍,1926年擴建的禮堂,到1953年由蘇聯專家彼得·斯維利多夫教授設計的古典復興風格主樓,土木樓的方院格局基本成型。土木樓的設計并不是簡單滿足功能的教學空間,從早期建設就體現出了城市紀念物的氣質,風格雄渾剛健中不失典雅。

土木樓中極具包容特性的空間容納了豐富的場所記憶,其中以超越日常使用需求的寬大走廊最具代表性。建筑師具有前瞻性地采用了近4米寬的走廊和4.2米的層高,形成方形的空間截面。寬大的走廊空間激發了建筑學子的想象力,賦予其靈活多元的使用方式,成為土木樓中最具兼容能力的復合化空間。單純意義上的交通空間兼容了交往、運動、展覽、集會和講評等多種活動,拓展了土木樓的空間維度,也增加了人們的活動交集,成為學子們在校時使用最頻繁、畢業后印象最深刻的場所。上下層的樓梯也采用了超規格的尺度,和走廊共同形成非正式的舞臺空間,也是公共論壇的首選場地。對于建筑學的學習來說,土木樓是一個完美的使用場所,也是建筑教育極好的現實教材。

百年時光,一代代建筑學人來了又走,時間讓建筑成為文化。周圍的城市面貌悄然改變,校園的生活方式悄然改變,但土木樓作為城市的紀念物仍守護著建筑學子們青春的故事,讓他們可以隨時閃回空間中記憶的片段,存留著當年鮮活的激情和理想。

紀念物的形式就這樣成功跨越了時間,傳遞著城市文化的核心秘密,在城市的變遷中存留下了文化的基因。

如果說,古代成功的城市紀念物是在無意識情況下延續了城市的文化和集體記憶,那么在當代背景下建造的紀念物,則需要我們主動去塑造具有原型特征的抽象形式,以更好地表達建筑的集體意志,從而在未來多年的建筑體驗、使用和變遷中,留存住建筑最為內在的精神,將跨越時間范疇的空間記憶在建筑中交織,內化為城市的文化共識并傳承下去。

羅西設計的圣卡塔爾多公墓,也是對城市紀念物理論的恰當詮釋之一。該公墓位于意大利城市摩德納,其場地東側為現存的猶太人墓地。羅西延續了東側墓地的空間結構,通過超長的坡屋頂建筑將整個墓地圍合,南北向強烈的軸線感塑造了紀念性的空間序列。中心軸線從入口的方形紀念堂到行列式的紀念碑,直至北側圓臺形的紀念塔,高度逐漸抬升。設計中采用了大量柏拉圖式的幾何形體,極其抽象的形式描述了死亡所代表的時間凝固和永恒。羅西采用的形式并非現代主義的抽象,而是繼承了古典文化的形式原型,使建筑的本質得以呈現。羅西對于城市紀念物的空間處理既沒有再現傳統建筑文化的樣式,也沒有采用傳統的材料和建造方法,而是通過極簡的原型抽象,將人們深藏內心的集體思緒調動出來,召喚出一種深層次的文化共鳴。

遼東灣城市文化展示館項目,曾獲得中國建筑學會建筑創作金獎,它也體現了我們當時在設計實踐中對城市紀念物的一些思考。該項目設計考慮到,建筑基地處于文化核心區多軸線的交匯處,將其定位為城市整體空間中的“紀念物”。以此為契機,通過強化建筑在區域文化空間中的輻射性,凸顯建筑對城市文化建構的價值。在形式和空間處理上,建筑對于文化的“物化”著眼于中華文化的宏觀層面。通過對中國傳統紀念性建筑的解讀,借用“天圓地方”的概念,形成“方中嵌圓”的純粹空間組合,力求塑造一個具有精神內核的城市場所。沿軸線步入建筑方體后,進入的不是實體的空間,而是一個虛空的紅筒,一個開敞而具有儀式感的城市中庭。南北方向的開口將視線往更遠的軸向延伸,通過“借景”將遠處的景致納入建筑中。人們在“紅筒”的坡道中移步換景,體驗穿孔板展現出的多樣性表現力。這里既是建筑的儀式空間,也是公眾聚集的精神家園和文化客廳(題圖)。建筑的紅色選擇則源于對認同性文化的思考。在華人世界,紅色具有超過其他色彩的更多文化內涵。同時紅色也是遼東灣地域自然景觀的抽象——當地特有的“紅海灘”地景奇觀,從而使它具有獨特的地域文化認同。

通過以上對紀念物的一系列探索,建筑被塑造為凝聚文化共識的場所,其本身成了最大的城市文化展示品,成為多層級文化圈層的抽象體現與表征。對建筑空間的體驗,也成了文化教化的重要組成部分,這是建筑作為文化載體的最佳注解。

作為公共空間的建筑需要具有凝聚集體記憶的空間品質,在不同的時代語境下都可以再現永恒的場所意義,甚至超越地域的建筑文化,在更大區域的人群中產生文化的共鳴。原型的“物化”方式需要建筑師具備歷史性的視野,挖掘潛藏在文化場域中不變的人文要素,抽取那些代表著集體場所經驗的空間原型,渲染出某種特定的場所情感關聯,使得城市空間不再只是物質實體的簡單組合,而成為有集體記憶的場所。

結語

如何實現建筑文化的傳承與彰顯,從建筑師的視角來看,對于建筑文化的“物化”是凝聚文化共識的關鍵環節。這種“物化”在不同背景下需要以不同的方式實現,在歷史建筑中通過原有格局的恢復與梳理使其回歸城市生活;在當代建筑中通過院落與園林空間的組織尋找建筑文化的歸屬感;在公共建筑中通過原型的抽象凝聚集體記憶,獲得文化的認同。

人棲居于天地之間,需要空間的庇護,更需要心靈的歸屬。建筑創作的“物化”過程,實際就是將文化沉淀于物質中,又將文化顯現于精神體驗,最終創造出滿足認同與歸屬所需家園的過程。

以上信息由CCRRN文徑網絡建筑設計咨詢整理

原文標題:建筑文化的“物化”:營建歷史與現實的共同家園

來源作者:光明網-《光明日報》 張伶伶

特別提示:本信息來自網絡,如有著作版權及知識產權問題請聯系刪除。

| 上一篇: 沒有了 |

| 下一篇: 新建筑設計方法如何在歷史環境中打破束縛建立起全新建筑體系 |

聯系我們...

聯系我們...  圓弧車道施工時標高控制的等分直...

圓弧車道施工時標高控制的等分直...  新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...  漢長安城遺址保護區安置及開發住...

漢長安城遺址保護區安置及開發住...  高校基礎設施建設BOT項目研究...

高校基礎設施建設BOT項目研究...  陜西土木建筑網簡介...

陜西土木建筑網簡介...  級配壓實砂石墊層在西安地區的施...

級配壓實砂石墊層在西安地區的施...  低碳城市建設在西安的探索與實踐...

低碳城市建設在西安的探索與實踐...  淺談中國古代建筑材料與建筑的發...

淺談中國古代建筑材料與建筑的發...  漢長安城遺址保護區內安置及開發...

漢長安城遺址保護區內安置及開發...  柴油發電機房的火災危險性類別分...

柴油發電機房的火災危險性類別分...  陜西重型機械廠改造規劃設計...

陜西重型機械廠改造規劃設計...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術區改造設計(一)...

西安紡織城藝術區改造設計(一)...  寶雞市青少年科技活動中心設計...

寶雞市青少年科技活動中心設計...