閱讀 15956 次 低碳經(jīng)濟(jì)下綠色建筑設(shè)計(jì)的思考

摘要:由于全球性的環(huán)境惡化與經(jīng)濟(jì)危機(jī)使得建筑學(xué)人開始反思現(xiàn)代建筑活動(dòng)中不當(dāng)?shù)男袨榉绞剑瑥亩l(fā)了對(duì)低碳經(jīng)濟(jì)下綠色建筑的深入研究。本文通過對(duì)李儀祉水利文化紀(jì)念館生土理念的介紹,以傳達(dá)設(shè)計(jì)者通過對(duì)生土建筑理念的理解以及演繹來探索現(xiàn)代建筑低碳經(jīng)濟(jì)下的設(shè)計(jì)思路。...

低碳經(jīng)濟(jì)下綠色建筑設(shè)計(jì)的思考

李敬軍 謝權(quán)

(陜西省土木學(xué)會(huì)建筑電氣專業(yè)委員會(huì)報(bào)送)

一、雙重危機(jī)下的低碳時(shí)代

21世紀(jì),人們談?wù)撟疃嗟目峙率谴髿庾兣h(huán)境惡化等話題。近年來世界上洪水、干旱、火災(zāi)等災(zāi)難的頻發(fā),已經(jīng)告誡人類:我們的環(huán)境正在面臨巨大的危機(jī)。在環(huán)境惡化的同時(shí),2009年發(fā)生的百年一遇的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)猶如雪上加霜,它反映了全球經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重失衡。

在環(huán)境危機(jī)與經(jīng)濟(jì)危機(jī)雙沖擊的今日世界將會(huì)促使人類反思我們?cè)哌^的工業(yè)文明時(shí)代的道路,尋求一條新的人與自然共生共存、和諧相處的新道路。歷史的經(jīng)驗(yàn)提示我們:經(jīng)濟(jì)危機(jī)預(yù)示著一次新的科技革命和發(fā)展機(jī)遇,催生一個(gè)新時(shí)代的誕生,這個(gè)新時(shí)代應(yīng)該就是低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代。

低碳經(jīng)濟(jì)的概念最早正式出現(xiàn)在2003年的英國(guó)能源白皮書《我們能源的未來:創(chuàng)建低碳經(jīng)濟(jì)》中,低碳經(jīng)濟(jì)就是以低能耗、低污染、低排放為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)模式,是人類社會(huì)繼農(nóng)業(yè)文明、工業(yè)文明之后的又一次重大進(jìn)步。低碳經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)是高能源利用效率和清潔能源結(jié)構(gòu)問題,核心是人類生存發(fā)展觀念的根本性轉(zhuǎn)變。

建筑是碳排放的重要來源,在我國(guó)的能耗結(jié)構(gòu)中,建筑的建造和使用占據(jù)了大約30%,而與建筑相關(guān)的工業(yè)和交通占據(jù)了16.7%。兩者相加達(dá)到了46.7%。因此,發(fā)展綠色低碳建筑是有效降低碳排放的重要途徑。我們的設(shè)計(jì)觀念要從過去的“改造自然”向“保護(hù)自然”轉(zhuǎn)變,從掠奪性的消耗資源向珍惜自然資源轉(zhuǎn)變。

二、生土建筑的低碳特色

從生態(tài)學(xué)角度看,人類對(duì)自身生存環(huán)境的適應(yīng)表現(xiàn)在生活的各個(gè)方面,人類的居住生活和建造活動(dòng)對(duì)這種“適應(yīng)”也有充分的表現(xiàn)。這些保留至今的傳統(tǒng)建筑的大多數(shù)做法和形式都是經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間對(duì)當(dāng)?shù)貧夂颉①Y源等條件適應(yīng)后的產(chǎn)物。

在中國(guó)的北部地區(qū),分布著世界上最大的黃土高原,著名的中國(guó)式窯洞民居等就分布在這一地區(qū),形成了具有北方特色的生土建筑群。生土建筑是利用生土材料營(yíng)建主體結(jié)構(gòu)的建筑,或在原狀土中挖鑿的窯洞或利用生土、沙石掩覆的各類建筑。它始于人工穴居、半穴居時(shí)代,已有悠久的歷史。這里所指的生土建筑,只限于地表淺層,不包括地下深層的地下建筑。其特點(diǎn)是可以就地取材,易于施工,便于自建,造價(jià)低廉,冬暖夏涼,節(jié)省能源,節(jié)約占地;有利于生態(tài)平衡、隔音、減少污染。

生土建筑因地制宜、就地取材、冬暖夏涼,與環(huán)境和諧的方法,與尊重基地環(huán)境,節(jié)約使用資源和能源的設(shè)計(jì)原則有共同的契合點(diǎn)。因此,挖掘和發(fā)展生土建筑的生態(tài)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和做法,成為綠色低碳設(shè)計(jì)的重要途徑之一。

三、源于生土的設(shè)計(jì)實(shí)踐

在李儀祉水利文化紀(jì)念館的設(shè)計(jì)中,我們結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況,運(yùn)用生土建筑的節(jié)能原理并綜合其他節(jié)能技術(shù),在經(jīng)濟(jì)適宜的基礎(chǔ)上最大程度的達(dá)到低碳節(jié)能。

李儀祉水利文化紀(jì)念館位于關(guān)中北部,涇陽(yáng)縣王橋鎮(zhèn)社樹村北,面南背北,南臨涇惠渠總干渠,為典型的臺(tái)原地貌。基地周邊環(huán)境較為純粹,呈現(xiàn)關(guān)中塬區(qū)純樸的田野景觀。

李儀祉(1882-1938)先生是我國(guó)近代著名的水利科學(xué)家,中國(guó)水利學(xué)會(huì)的創(chuàng)始人。他規(guī)劃關(guān)中“八惠”,建成了涇惠渠、渭惠渠、洛惠渠、梅惠渠四大灌區(qū),灌溉面積達(dá)300萬(wàn)畝,使關(guān)中擺脫了旱魔的肆虐。他先后創(chuàng)辦了三秦公學(xué)、河海工程專門學(xué)校(現(xiàn)河海大學(xué))、陜西水利專修班(現(xiàn)西北農(nóng)林科技大學(xué))等水利院校,為我國(guó)培養(yǎng)了一大批水利人才。

李儀祉先生于1938年3月8日逝世,即葬于此。墓園安靜肅穆,松柏蒼翠。為了進(jìn)一步加強(qiáng)鄭國(guó)渠文化、儀祉水利文化的研究,推進(jìn)引涇遺址保護(hù)、開發(fā)和利用,展示陜西水利的巨大成就,政府批準(zhǔn)建設(shè)李儀祉水利文化紀(jì)念館。

業(yè)主原規(guī)劃在陵墓塬坡下的廣場(chǎng)東西兩側(cè)征地,建兩座具有關(guān)中民居風(fēng)格的展室。經(jīng)過實(shí)地勘察與仔細(xì)研究后,為了盡量節(jié)約用地,保持地形地貌,我們打破常規(guī)將建筑集中至景區(qū)中軸線上。作為陵園臺(tái)地向下延伸的終點(diǎn),維持人們從紀(jì)念廣場(chǎng)到陵墓的視線完整,同時(shí)也更能烘托紀(jì)念館的氛圍。紀(jì)念館的造型結(jié)合景觀廣場(chǎng)以中國(guó)水利標(biāo)志為原型,既是中國(guó)水利精神的直接表達(dá),又創(chuàng)造了標(biāo)識(shí)鮮明的水利特色和時(shí)代特征。

綠色設(shè)計(jì)

由于紀(jì)念館地處關(guān)中塬區(qū)農(nóng)村,所以在設(shè)計(jì)時(shí)因地制宜,借鑒當(dāng)?shù)馗G洞的建造思路。

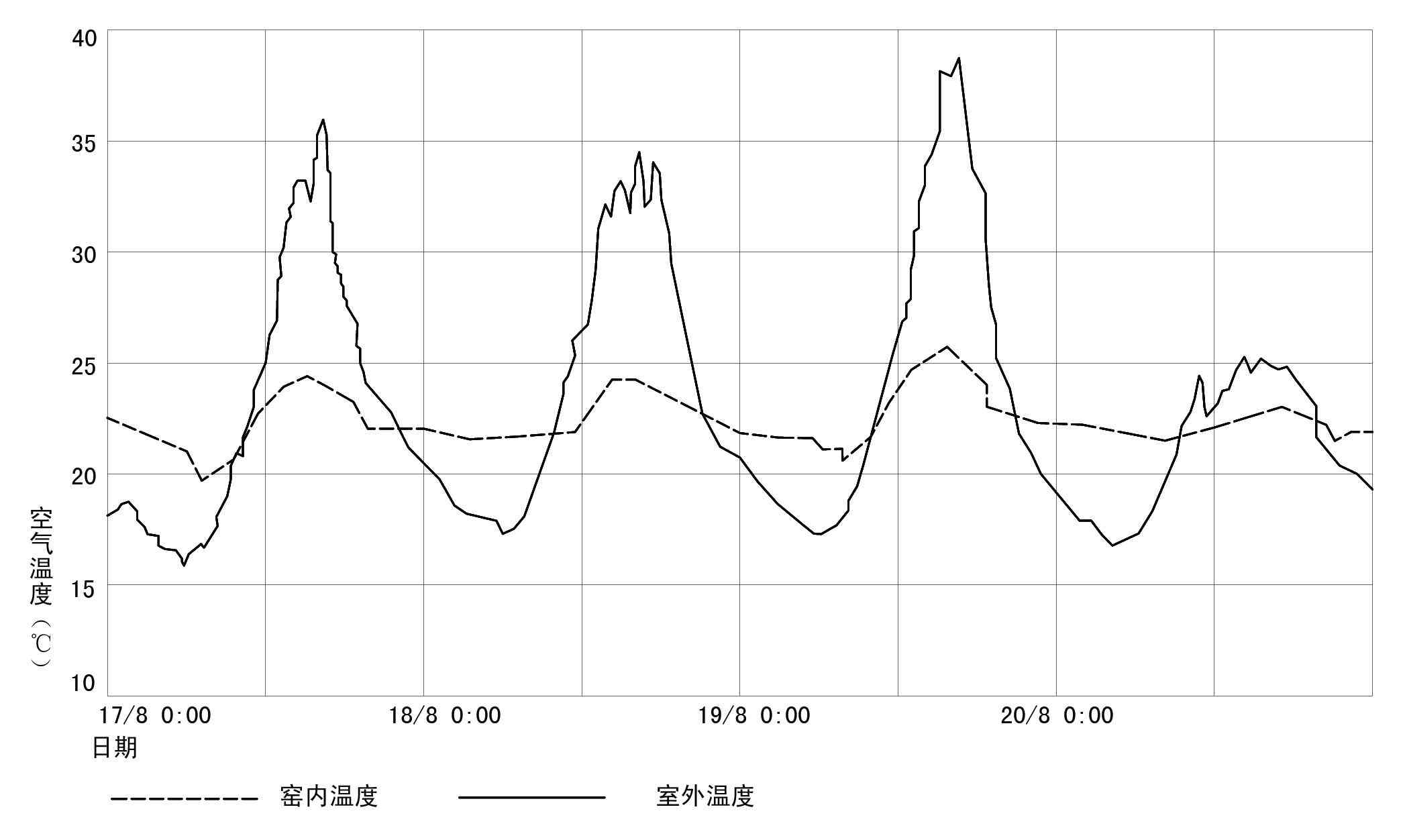

眾所周知的窯洞等生土建筑所具有的“冬暖夏涼”特性,實(shí)質(zhì)是其蓄熱性能較好的厚重性圍護(hù)結(jié)構(gòu),由于具有良好的熱穩(wěn)定性,對(duì)于較大的室外溫度波動(dòng)的衰減作用的一種表現(xiàn),并且天然材料的運(yùn)用避免了生產(chǎn)、加工和運(yùn)輸能耗,使窯洞成為天然的綠色節(jié)能建筑。

在具體設(shè)計(jì)中,我們總結(jié)以下幾點(diǎn):

集中展館,修改原規(guī)劃,減少土地消耗與熱散失;

斜向屋面,積極利用現(xiàn)有地形地勢(shì);

空間下沉,從根本上優(yōu)化建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能;

雨水收集,利用水景改善展館微環(huán)境;

光能利用,太陽(yáng)能集熱降低建筑在極端氣候?qū)照{(diào)的過度消耗;

科學(xué)綠化,水土保持,調(diào)節(jié)氣候,降低污染;

a.圍護(hù)結(jié)構(gòu)

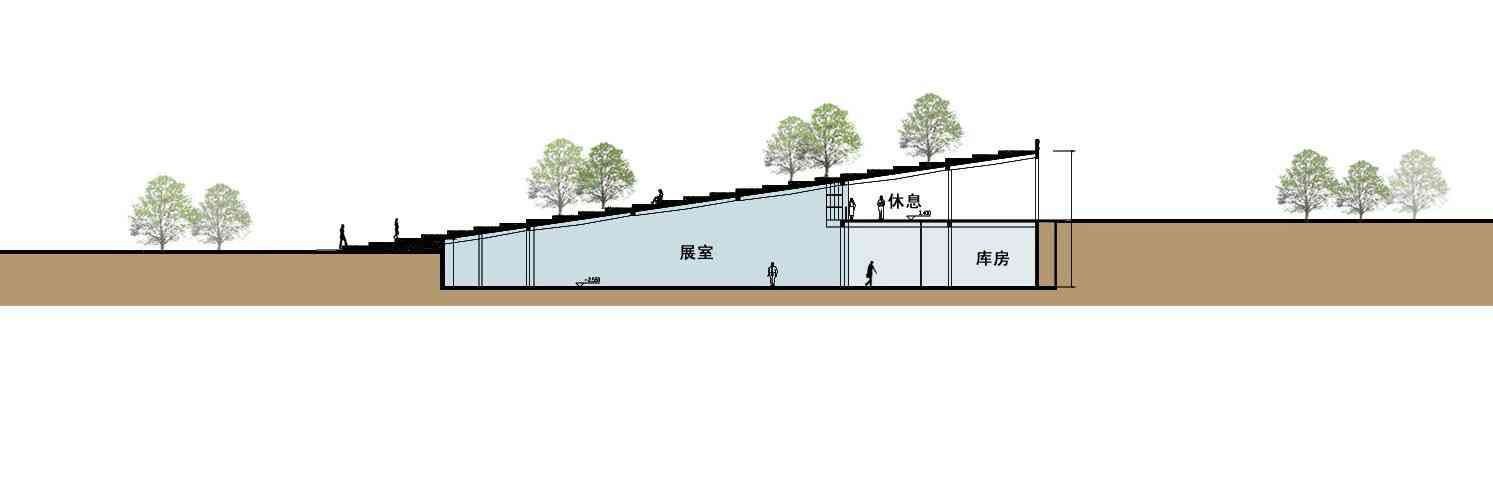

展館以中國(guó)水利標(biāo)志為設(shè)計(jì)原型,依山就勢(shì)整體設(shè)計(jì),維持原有的地形地貌。紀(jì)念館屋頂依地勢(shì)抬高,猶如從地面生長(zhǎng)出一樣,與環(huán)境和諧融洽,宛如大地景觀,又似壩址遺風(fēng)。紀(jì)念館沿中軸兩側(cè)相對(duì)為儀祉館和歷史館。紀(jì)念館東西兩端為下沉式通道與水池,寧?kù)o的水面烘托樸素莊重的氣氛。

集中的形體與以前院落的方式相比,減少土地的擾動(dòng),降低了建筑的體形系數(shù),利于保溫,同時(shí)也減少了其他多余圍護(hù)結(jié)構(gòu)的浪費(fèi)。

按照窯洞的節(jié)能思路,將展館前端空間下沉2.7米,由于北側(cè)一級(jí)平臺(tái)高于前廣場(chǎng)2.3米,展館后側(cè)5米(首層)全部位于地下,二層夾層直接連通至一級(jí)平臺(tái)。傾斜的大屋頂依勢(shì)而上,屋頂覆土0.9米,種植關(guān)中田野特有的老虎皮草,生命力頑強(qiáng),涵養(yǎng)土壤,抓地力強(qiáng),對(duì)雨水有很好的過濾作用,也有很好的隔熱保溫作用。在屋頂臺(tái)階上可以布置可移動(dòng)箱式種植的景觀樹,不同時(shí)節(jié)可以有不同的造型,同時(shí)也可以為屋頂進(jìn)行適當(dāng)遮陰。

經(jīng)過模型分析與技術(shù)測(cè)算,由于土層的恒溫調(diào)節(jié),展館內(nèi)部溫度變化遠(yuǎn)低于環(huán)境氣溫變化【圖1】,在冬夏兩季非極端溫度下不需要外界熱源基本可以保證室內(nèi)適宜的溫度。在極端溫度下,只需少量的普通空調(diào)補(bǔ)給即可滿足。能耗僅是普通建筑能耗的60%。

|

圖1 生土建筑室內(nèi)外溫度變化 |

b.水景的利用

展館兩側(cè)的水池設(shè)計(jì)結(jié)合當(dāng)?shù)氐臍夂驙顩r,采用卵石襯底的淺水池設(shè)計(jì),夏季多雨季節(jié),水源利用由屋頂過濾收集的雨水,大面積的淺水池,可以有效改善展館周圍的微環(huán)境,減弱夏季的燥熱之感。在冬季枯水期,水池以池底純白的卵石表現(xiàn)水的意境。一種景觀兩種意境,既可以有效的節(jié)約水資源,又可以降低維護(hù)費(fèi)用。

c.適當(dāng)利用太陽(yáng)能

利用傾斜屋頂與太陽(yáng)良好的角度和臺(tái)原地區(qū)良好的太陽(yáng)能資源,采用成本較低太陽(yáng)能采暖系統(tǒng),平常為工作人員提供熱水服務(wù),在冬天可以補(bǔ)充采暖,降低空調(diào)的消耗。室外景觀燈及道路照明,采用太陽(yáng)能照明設(shè)備,室外照明基本可以擺脫對(duì)外界電力的依賴。

d.建筑材料

墻體材料完全杜絕使用粘土磚,采用綠色環(huán)保的粉煤灰磚。各種建筑材料在選材上盡量就近選擇,減少材料運(yùn)輸上的消耗。

四、總 結(jié)

生土建筑是適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂蚣捌渥匀粭l件的有機(jī)產(chǎn)物, 它的生成和發(fā)展是人們長(zhǎng)期適應(yīng)自然環(huán)境的結(jié)果。生土建筑中生態(tài)技術(shù)方法與今天的可持續(xù)建筑體系在很多方面是一致的,能很好地達(dá)到能源節(jié)約和保護(hù)環(huán)境的目的,我們應(yīng)該立足本土發(fā)掘內(nèi)涵,并使其在現(xiàn)代建筑中煥發(fā)出新的生命力。

低碳不是純粹的技術(shù)堆積和搞噱頭,我們建筑師應(yīng)立足根本,尊重自然,保護(hù)自然,從建筑設(shè)計(jì)自身做起。李儀祉紀(jì)念館雖然不能與現(xiàn)在流行的依附了大量高科技的“零碳”建筑相比較。但他卻是從建筑最基本的方面力求做到低碳節(jié)能,為我們普通建筑的低碳發(fā)展提出一個(gè)新的方向。

參考文獻(xiàn):

1.趙群等,中國(guó)傳統(tǒng)民居中的生態(tài)經(jīng)驗(yàn)芻議,2004.10;

2.中國(guó)建筑學(xué)會(huì)建筑師分會(huì)建筑技術(shù)專業(yè)委員會(huì)等主編,綠色建筑與建筑技術(shù),中國(guó)建筑工業(yè)出版社;

3.劉李峰等,傳統(tǒng)民居建筑理念、特征及其當(dāng)代傳承問題研究,小城鎮(zhèn)建設(shè);

4.張坤民,低碳經(jīng)濟(jì)論,中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,2008;

5.鮑家聲,低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代的建筑之道,建筑學(xué)報(bào),2010.7;

6.荊其敏,中國(guó)生土建筑,天津科學(xué)技術(shù)出版社,1985

作 者:

李敬軍 男 陜西省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司副總建筑師

謝 權(quán) 男 陜西省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 助理建筑師

聯(lián)系地址:西安市北大街209號(hào) 710003

聯(lián)系電話:029-87235516

(本文來源:陜西省土木建筑學(xué)會(huì) 文徑網(wǎng)絡(luò):文徑 尹維維 編輯 劉真 審核)

·上海的新晉網(wǎng)紅建筑“天安·千木”建成來參觀的人絡(luò)繹不絕

2024-3-24

·全國(guó)人大代表徐勝杰代表建議扶持智慧建筑發(fā)展

2024-3-20

·西安市第二屆優(yōu)秀青年勘察設(shè)計(jì)師評(píng)選揭曉

2024-3-20

·重慶加快智能建造試點(diǎn)城市建設(shè)90余款建筑機(jī)器人“大顯身手”

2024-3-18

聯(lián)系我們...

聯(lián)系我們...  圓弧車道施工時(shí)標(biāo)高控制的等分直...

圓弧車道施工時(shí)標(biāo)高控制的等分直...  新技術(shù)IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術(shù)IDITI 法濕陷性黃土地基處...  漢長(zhǎng)安城遺址保護(hù)區(qū)安置及開發(fā)住...

漢長(zhǎng)安城遺址保護(hù)區(qū)安置及開發(fā)住...  高校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)BOT項(xiàng)目研究...

高校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)BOT項(xiàng)目研究...  陜西土木建筑網(wǎng)簡(jiǎn)介...

陜西土木建筑網(wǎng)簡(jiǎn)介...  級(jí)配壓實(shí)砂石墊層在西安地區(qū)的施...

級(jí)配壓實(shí)砂石墊層在西安地區(qū)的施...  低碳城市建設(shè)在西安的探索與實(shí)踐...

低碳城市建設(shè)在西安的探索與實(shí)踐...  淺談中國(guó)古代建筑材料與建筑的發(fā)...

淺談中國(guó)古代建筑材料與建筑的發(fā)...  漢長(zhǎng)安城遺址保護(hù)區(qū)內(nèi)安置及開發(fā)...

漢長(zhǎng)安城遺址保護(hù)區(qū)內(nèi)安置及開發(fā)...  柴油發(fā)電機(jī)房的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別分...

柴油發(fā)電機(jī)房的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別分...  陜西重型機(jī)械廠改造規(guī)劃設(shè)計(jì)...

陜西重型機(jī)械廠改造規(guī)劃設(shè)計(jì)...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術(shù)區(qū)改造設(shè)計(jì)(一)...

西安紡織城藝術(shù)區(qū)改造設(shè)計(jì)(一)...  寶雞市青少年科技活動(dòng)中心設(shè)計(jì)...

寶雞市青少年科技活動(dòng)中心設(shè)計(jì)...